中国互联网需要一场“人效革命”

“学我,不能全像我。化我者生,破我者进,似我者死。”这句话出自晚清著名画家吴昌硕之口,另外一位大画家齐白石也有类似的言论:“学我者生,似我者亡”。纵观中国互联网20余年历史,中小型企业多如牛毛,但世界级的明星企业却屈指可数,在人口红利消失殆尽、模式创新越来越难的情况下,不少企业深陷组织冗余陷阱,裁员风波此起彼伏。

2020年,字节跳动的员工规模达到10万,较上一年净增4万人。同年,张一鸣在“CEO面对面”会上,第一次公开表达对于规模激增的担忧:“公司还叫今日头条的时候,Android和iOS各两名开发,却能做20多个应用……我也不清楚现在很多项目为什么要那么多人。”

无独有偶,快手在只有几千人的时候,就达成了3 亿 DAU,现在员工人数翻了好几倍,DAU 增长却几乎不怎么变。

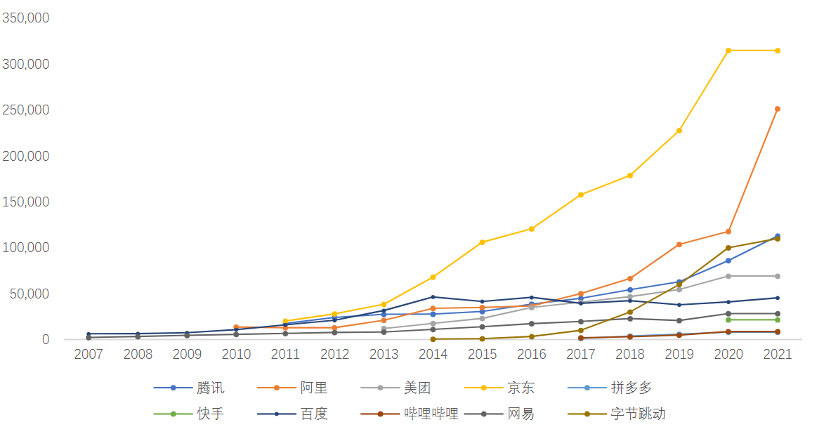

同样是从1到10万,微软、苹果用了将近40年时间,谷歌用了20年,华为23年,阿里、亚马逊用了19年,京东17年,腾讯在去年三季度首次突破十万。据新眸调研,近些年国内互联网企业人数增长明显加快,抢人大战屡见不鲜,全球互联网公司员工数量排名的前五名中,中国就有4家。

我们似乎忘了,10年前腾讯只有2万人的时候,马化腾在致全员信中谈到的:要克服大公司病、重塑小公司精神;也没人记得阿里五周年时,马云说即使公司102岁的时候也不应超过5万人,结果等到3万人左右规模时,他说人数太多了,不能再加了,结果也没撑住,阿里在去年直接就超了25万。

图:互联网公司员工人数变化趋势(来源:信达证券)

越来越多的新名字出现在互联网大厂里,但现实情况是,近5年中国互联网并没有太多新故事可言:从20多年前成立的网易、搜狐、京东、BAT,数十家巨头至今林立,“门户+社区+电商+社交+游戏+文娱+搜索”至今还是中国互联网的主旋律;到10年前冒出的美团、滴滴、字节、快手等,截至目前,只有2015年间杀出的拼多多,尽管商业模式有待探讨,算得上唯一的一匹黑马。

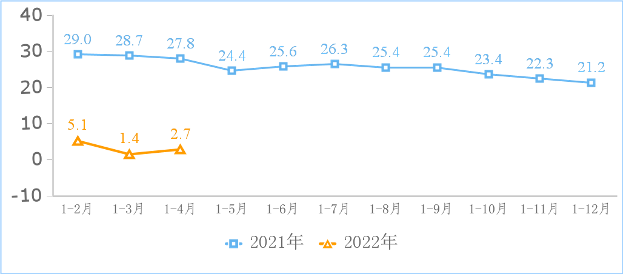

图:互联网业务收入累计增长情况(来源:工信部)

根据工信部数据,今年第一季度,我国规模以上互联网企业营业成本同比增长7%,增速较一季度提高2.6个百分点,实现利润总额321.4亿元,同比下降25.4%,降幅较一季度扩大15.1个百分点,其中,以提供生活服务为主的平台企业业务收入同比下降20.2%.

某种程度上,互联网企业讲不出新故事已经成了普遍现象,互联网的地位也由此前的高大上,变成了大众口中的伪科技。大厂圈地后画地为牢,昔日的互联网巨头也陷入尾大不掉的窘境,腾讯离不开游戏和社交,阿里的主营业务仍是电商,百度极力在搜索和广告业务中蜕皮抽身奔赴AI,想转型,但总是差那么点。

过去我们把互联网大厂默认为高科技企业,但体态逐渐臃肿模糊了技术创新和人海战术的边界。回想2020年,马云说“希望30年以后,每年向社会输出至少1000名10年以上的阿里人,让他们应该参与到社会的建设,到各个公司去。”结果一语成谶,自2021年以来,不少互联网企业相继裁员,有的甚至提前并超额地完成了马老师预期。

从潮起、沸腾到蛰伏,中国互联网已经站在一个历史的拐点上:早前引以为傲的大组织,如今却成为掩盖创新困境的挡箭牌,是加还是减,成了整个行业的一道哑谜。

1. 真的需要那么多人吗?

2019年,B站董事长陈睿在接受晚点采访时谈到,“我认为张一鸣真正的梦想是做一个突破人类过去商业史所有边界和格局的Super Company。”

当时的字节,以今日头条为锚点,陆续推出了20多款应用进入市场,西瓜、抖音、火山则押宝国内赛道,最终跑出了TikTok和抖音这样的现象级产品。先抓流量还是攫取高客单价,先做电商、社交还是押注资讯、游戏、教育?字节的解法是不做选择,而是要当个多面手。

纵观全球互联网圈,那些能被称作是巨头的企业,比如微软、谷歌等都有一个共同特质:最终都成为一种基础设施,而现阶段字节多数产品的定位仍局限于服务兴趣的工具。当然,这也和国内互联网生态息息相关,卷社交、卷电商、再卷短视频,卷的终局是用户时间上的攫取,并将它等同于流量,所以当抖音月活逼近7亿,微信用户超过12亿,一个个国民软件诞生的同时,互联网的红利也已触顶。

这个红利更多的是指人口红利,是存量而非流量,当大厂们的用户量到达峰值,也就意味着这家企业生命周期也开始从成熟走向衰退。这也是大厂的掌舵者们的增长焦虑来源:需要更多的新业务,需要开疆拓土、扩展版图。但钱是中性的,比赚对钱难的是花对预算,某种程度上来说,大厂们的焦虑也暴露了自身业务创新的贫瘠。

字节信奉大力出奇迹,组建多个团队,进入不同领域,同时并发多个项目,投入大量人力和财力。例如之前的“大力教育”:员工数量近2万,一个项目预算20亿,通过收购或自研,不到两年将产品线扩充到20多个,基本覆盖全年龄段全品类。但瓜瓜龙、清北网校的风头并没有盖过好未来和新东方,双减之下教培行业迅速萎缩崩盘。

2018年以来,字节投入超过50款游戏,发行业务局限于小游戏和休闲游戏,自研方面也没有太多起色,但游戏团队规模却从1000人增长至超过2000人,截至去年,旗下游戏公司有29家,但这仍没有换来可观ROE。在字节的版图里,游戏被电商取代,后者成为营收的主要来源,有知乎上的知情人士称,“刨除电商业务的带动,字节全年广告收入同比几乎没有增长。”这是字节成立9年来首次出现的情况。

字节有成为超巨的影子,但现阶段还有一些拼图需要补位:抖音的O2O团购和美团精细化的商户管理和地推相比略显稚嫩;飞书虽然先进好用,但在体量上仍和企业微信、钉钉有所差距;直播电商在品牌、物流、供应链侧的全链路打造上还有一段路要走。字节擅长用算法和流量把别人做过的事翻新再做一遍,但围绕流量和人海的生意,有些快而直接。

这时候我们又回到最初张一鸣提到的那个问题:真的需要那么多人吗?

2. 靠技术还是靠规模?

回顾字节这家新兴超巨的管理系统,会发现多少有谷歌和亚马逊的影子。

据字节员工透露,张一鸣要求管理层的必读阅读之一是《重新定义团队:谷歌如何工作》,只要将“Google”换成“字节跳动”,就能体会后者的工作方式。

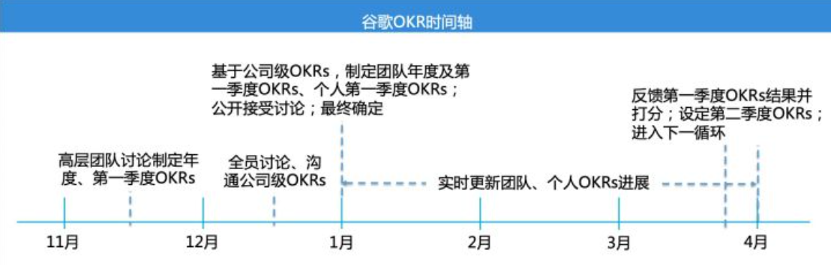

以一直被外界津津乐道的飞书OKR为例,起源于德鲁克的目标管理,后来被英特尔公司引用,并在谷歌发扬光大成为教科书一般的目标管理系统,一直被Uber、LinkedIn、Twitter以及Oracle等明星企业追捧,引进国内后又被当作是稻盛和夫的言语一般,被人们视为管理灵药。

图:谷歌OKR时间轴

但需要注意的是,谷歌的愿景型OKR不是竞争导向,也不是以销售额或利润为目标的财务导向,而是满足甚至是超越需求的用户导向,进而对如何满足用户需求、聚焦哪些产品及功能给出指引,确保全员目标方向保持一致。

与KPI不同,OKR一直强调和绩效考核的解耦,而KPI以具体指标作为考核标准的工具,适合如生产制造业这类标准化要求高的劳动密集型行业,对于相对比较抽象的知识密集型科技公司来说,OKR的作用在于帮助企业和个人看清当下的工作和目标是什么。

但事实上,很多国内互联网公司在引入OKR后,并没有把它当作目标管理工具,而是作为绩效考核甚至是裁员的依据,甚至导致员工谈OKR色变的现象发生,有悖于OKR的初衷。

所以有人说,OKR在中国超过9成的企业都行不通,这与国内企业的管理层是否强势、是否具备持续创新的企业文化、是否有持续的使用人数,以及企业是否处于一个增长的状态息息相关。更重要的是,有没有具备完成创新目标能力的人才,企业对自身的定位是否明晰和坚定,是否有足够的创新能力以及合适的战略部署。

字节在成立之初就全面启用了OKR系统,将公司战略一级一级拆解为每个人的工作目标,保证员工与公司方向一致,与此同时,亚马逊所注重的文档文化是字节让全员同步的重要工具,在张一鸣看来:如果员工能兑现大部分OKR,公司整体的目标就能实现。

后来的故事我们或许都听说过:字节并没有按照业务部划分建立前中台一体的事业群架构,而是在发展中形成了“大中台-小前台”的组织体系,通过庞大的中台向前台输出通用的技术、运营等解决方案,这种快速迭代项目的机制让字节被外界称作是“App工厂”。

有内部人士称,张一鸣在产品推行上追求“更好、更创新、更高性价比的方法”,决策效果则通过数据评估。但据晚点报道,同样是提供免费产品聚集流量,靠广告变现的互联网公司,字节跳动第8年的收入是Google同期的3倍、Facebook的6倍、百度的70多倍。然而平均下来,每个员工年撑起220万元的收入,是低于其它大厂的,每个员工撑起的估值/市值,甚至低于碧桂园这样的劳动密集型产业。

这背后折射了一个关键问题:如何更好的定义人效。由于业务线的扩张,字节需要从原业务中抽派人员负责新项目,但在张一鸣看来,这会让字节挑选人才更粗糙,导致公司人才密度下降,业务增长陷入瓶颈,往深里去想,这或许已经成为互联网行业的一个共性问题。

3. 企业人数过多会限制创新吗?

2021年,腾讯召开员工大会,马化腾与刘炽平称,要准备“过冬”,放出裁员的信号。当时腾讯三季度的利润增速下滑,业内人士普遍认为背后的主要原因,是因为员工薪酬福利支出增长速度过快。

事实上,从2018年开始,几乎每年都会传出裁员的讯息,在员工大会之前,腾讯就已经有一些动作:PCG进行了内部调整,中高管采用一年一签的聘用制。除了腾讯,百度、360、新浪、唯品会等也在进行缩编。

2020年上半年,教育成了资本热钱流向最多的洼地,大厂纷纷涌入;下半年是造车热,华为、小米都在跑步进场,一时间,似乎不造车就不是互联网企业。同年,《黑神话:悟空》、《剑与远征》、《原神》让外界看到了新的希望,之后字节开始收购游戏公司、B站着重发展游戏、电竞业务。但风头过后,一年荣枯,上述项目进展终局也未可知。

用张小龙的话说,企业人数过多会限制创新,所以在听到总办说限制HC,他非常开心,并且举了微信支付团队的例子:这支队伍现在是500人,虽然友商人数过万,但如果未来不被限制,微信支付的份额还会持续上升。

张小龙在去年年底的员工大会上和团队说,“你们总说企业微信要和腾讯会议、腾讯文档打通,我觉得这事不用急,效率工具带不来创新。创新先要想清楚路径,而人数增加往往不是最佳的路径,因为会引入管理的复杂度。”最后顺便科普了邓巴数:大脑前额叶容量最多处理150人以下的关系。

理论上,员工数增长不应该大幅快于业务增长,但这几年大厂的员工规模增长明显快于业务,说明效率在下降。前有QQ后有微信,核心产品大多停留在更新迭代,在空窗期十多年里,腾讯捣鼓不少,但都是在试错碰运气,并没有打造出第三款国民应用。

2015年的时候,马云说人数不能再增加了,进一个就得走一个才行,当时国内的500强企业平均收入利润率在4%左右,资产利润率1.36%,并且连续多年下降,马化腾也在强调警惕大公司病。

但随着后来字节、美团、快手、拼多多等新贵杀入,中国互联网企业人数与估值间似乎一下子就呈现某种正比例关系,以前说的话不算数了,大厂们都开始忙着增肥,结果是人变多了、产品也变多了,但ROE却没变化太多,甚至一些新业务成了拖油瓶,生得快,死得也快。

人多好赛马,“内部赛马”机制也一度被认为是对抗这种熵增的利器。前有腾讯赛出微信,马化腾在采访时不吝赞美,认为在公司内部需要一些冗余度,鼓励内部竞争和试错;拼多多、小米青出于蓝,外部企业间错位竞争、内部赛马,字节今日头条里只要一个子频道表现够好,马上就被拆分为独立APP,比如懂车帝、悟空问答,同一赛道比如视频,也有抖音、火山、西瓜等多个App打差异战。

然而如今,政策收紧、资本收缩、流量见顶,赛马机制停摆也成了大厂的普遍现象。

4. 高P跑路,小弟们重新划分

“部门间竞争太激烈,资源不共享,资源浪费严重。”一位大厂员工在脉脉上吐槽,“不断在上一个项目上重复造轮子,输了之后换下一波人,轮子太多,车不够用。”

至于落败者的去处,有腾讯认证员工表示,“有的走了,有的人转岗”,也有快手认证员工说,“高P跑路,小弟们重新划分”。

虽然在资本驱动的移动互联时代,赛马机制为企业带来了爆款产品,但它的弊端也暴露无遗:资源浪费、团队不和、人员流动频繁、产品拉垮。所以很多人认为,与其说是低层赛马,更像是高层养蛊,无数人成为大厂苹果链上的炮灰附庸。

这两年互联网公司环境有目共睹,过去的赛马给互联网玩家们造成一种错觉,只要钱够烧、人够多,死马也能被医活,产品刚立项的时候就没有想清楚定位,被业务推着走,而不是从用户及产品本身上进行考量。一方面,赛马难以为继;另一方面,大厂员工冷暖自知,不用那么拼命卷了,被优化也成了大概率事件。

在任正非看来,“企业缩小规模会失去竞争力,扩大规模,不能有效管理,又面临死亡,管理是内部因素。”早期无论是通信行业还是互联网领域,只有市场的规模足够大,才能保证公司获得足够的利润和优势去支撑发展。华为10年内从百到千,既有对做大规模的考量,也处处充满克制,人多未必力量大,相反,如果人管理不好,规模就是个陷阱。

一个典型的例子是,在2021年三季度报中,腾讯宣布人数突破10万,平均每月增加2479人,每天增加81人,这个数量和速度,相当于每天增加一两家创业公司的人数。对比之下,苹果14 万人,市值2.8万亿美元,但前者市值大约是苹果的1/5左右。

雇员数量的多少具有社会学等范畴的意义,企业规模往往被赋予了规模经济的含义。但如果一味扩大规模,很可能被迫增加新的管理层级,这也意味着管理成本的增加,容易导致决策和控制信息失真和官僚化,表现在员工激励上,个人工作绩效很难与公司的经营业绩联系起来。

所以在任正非看来,华为是否垮掉,完全取决于自己,取决于管理是否进步。外延的基础是内涵的做实,内涵往往在于公司各级管理体系是否优化。“规模是优势,但规模优势的基础是管理。”

无独有偶,张小龙也曾在产品笔记上谈到,要避免战略行为替代真实需求,战略行为不一定来自需求层面,更多来自战略任务,战略任务在真实场景下不一定成立。如今看来,这不仅是对产品,对企业也是一样的道理。

等风来,是过去互联网玩家们的常态,但时至今日,也许中国互联网更需要自省。